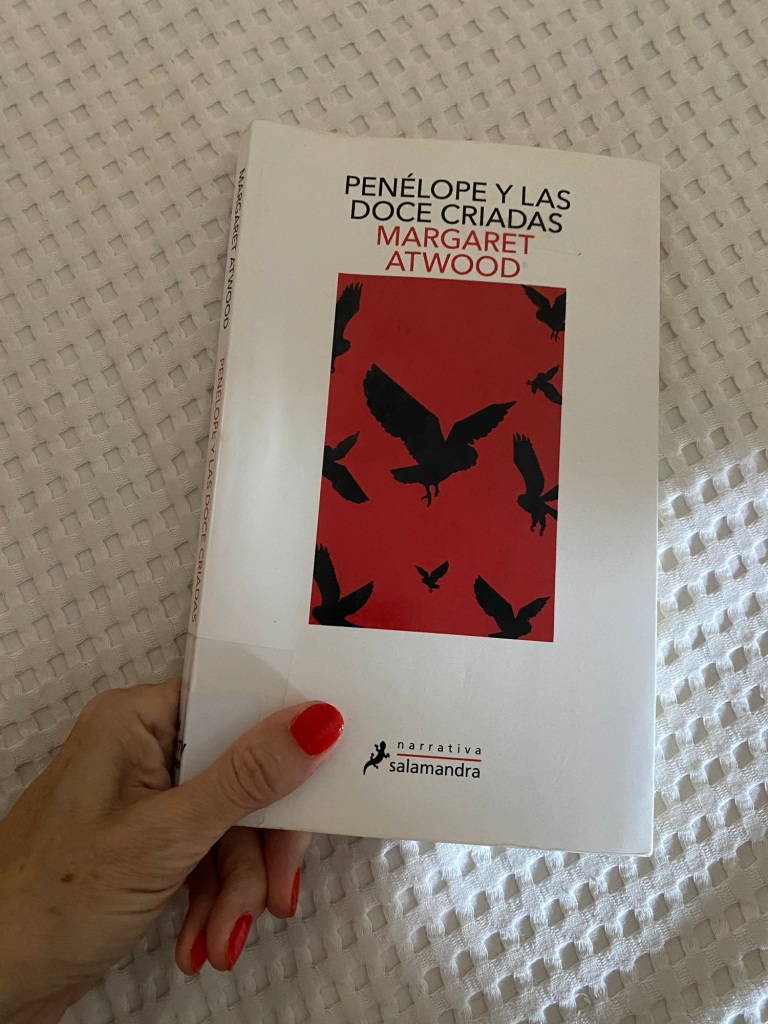

Repetí segundo de BUP porque me empeñé en hacer Ciencias y estudiar Medicina, siguiendo los pasos de mis padres, cuando era evidente que mi relación con las matemáticas lo harían imposible. No fue hasta que llegó la profesora Emilia Oliva al instituto y a mi vida cuando cedí, no sin cierta sensación de fracaso que aún a veces me pellizca, y pasé de Ciencias Puras a Letras, de los logaritmos neperianos a las traducciones de Latín. Me estrené con La Eneida de Virgilio, una de esas obras en las que el héroe, Eneas, ha de dejar su tierra, Troya, y emprender un viaje lleno de peligros y, por supuesto, de mujeres a las que hacer infelices, como Dido, que acaba suicidándose por su amor. De Eneas me he acordado mientras leía -en un par de horas porque es tan divertido que no puedes parar- “Penélope y las doce criadas”, de la gran Margaret Atwood, un ajuste de cuentas con todos aquellos hombres que, a lo largo de los siglos, han silenciado y tratado de domesticar a las mujeres. Si no recordáis el mito de Penélope, ya os refresco la memoria yo: la casan, siendo una cría, con Ulises (Odiseo para los griegos) y se la llevan a Ítaca donde estará veinte años esperando a su marido que se ha ido a luchar a Troya para “rescatar” a Helena de las garras de Paris. Alrededor de Penélope se teje una mito ejemplarizante: el de la esposa amantísima que espera paciente y leal a su marido, un mamonazo que se pega veinte años guerreando y follando con otras mientras su mujer tiene que ingeniárselas para salvar su fortuna y su honra de una caterva de tíos ansiosos por fundirse su herencia.

Todo lo que sabemos de Penélope lo sabemos fundamentalmente por la obra de Homero, uno de los primeros en dejar por escrito, en el siglo VIII a. C., algo que ha sido norma hasta bien entrado el siglo XX: acallar la voz pública de las mujeres. Lo hace cuando un veinteañero Telémaco, hijo de Ulises y Penélope, en ausencia del padre, hace callar a su madre: “Madre mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca… El relato estará al cuidado de los hombres, y sobre todo al mío. Mío es, pues, el gobierno de la casa.” Lo explica perfectamente Mary Beard en “Mujeres y poder”: “Tal y como lo plantea Homero, una parte integrante del desarrollo de un hombre, hasta su plenitud, consiste en aprender a controlar el discurso público y a silenciar a las hembras de su especie”. Así es que Atwood viaja a Ítaca y, con una audacia y sentido del humor deslumbrantes, da voz a esa Penélope y nos muestra a una mujer consciente de que no le queda otra que jugar al juego de los hombres. Un juego que resume espléndidamente con tan solo tres párrafos: “Las bodas servían para tener hijos, y los hijos no eran juguetes ni mascotas: eran vehículos para trasladar bienes. Esos bienes podían ser reinos, valiosos regalos de boda, historias, rencores, enemistades familiares. Mediante los hijos se forjaban alianzas, mediante los hijos se vengaban agravios. Tener un hijo equivalía a liberar una fuerza en el mundo.

Si tenías un enemigo, lo mejor que podías hacer era matar a sus hijos, aunque fueran recién nacidos. En caso contrario crecerían e irían a por ti. Si no te sentías capaz de matarlos, podías disfrazarlos y enviarlos lejos, o venderlos como esclavos, pero mientras siguieran con vida supondrían un peligro para ti.

Si en vez de hijos tenías hijas, debías criarlas deprisa para que te dieran nietos: cuantos más varones dispuestos a empuñar espadas y arrojar lanzas hubiera en tu familia, mejor, porque todos los linajudos de los alrededores estarían esperando un pretexto para atacar al rey o a algún otro noble y robarle todo lo que pudieran, seres humanos incluidos.”

Atwood arranca a Penélope el velo impuesto por el relato masculino y nos muestra a una mujer inteligente que va a hacer todo lo posible por tomar las tiendas de su destino y escapar del control de los hombres, aunque no lo consigue del todo porque, como sabemos, Ulises regresa: “Hice ver que no lo reconocía porque de otro modo lo habría puesto en peligro. Además, si un hombre se enorgullece de su habilidad para disfrazarse es una tontería que su esposa le muestre que lo ha descubierto: siempre es una imprudencia interponerse entre un hombre y la imagen que tiene de sí mismo.”